Atelier

Equipe

Cultures partagées

L’atelier gautier+conquet & associés existe dès 2008 autour de Dominique Gautier et Stéphane Conquet à Lyon et Paris. Dix-sept années déjà. Mais l’atelier ne fait pas son âge, et compter ces années serait oublier l’expérience à braquets multiples de ses fondateurs et les âges divers des associés. Car avant d’être regroupés sous cette identité, les intéressés ont eu des itinéraires bien différents. Au fil des années professionnelles, les parcours se croisent, les rencontres s’opèrent, chez Jourda & Perraudin, Bruno Dumetier ou Renzo Piano.

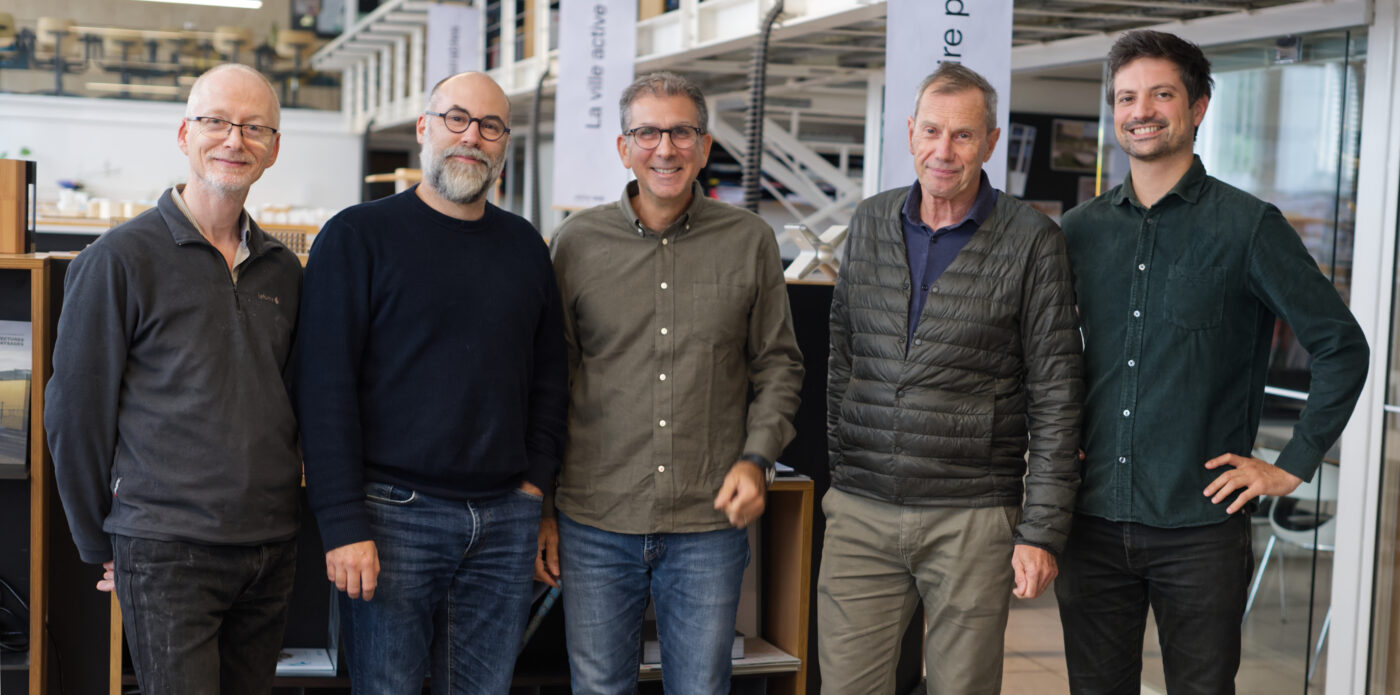

En 2011, Pascal Hendier et Philip Murphy sont associés. En 2021, gautier+conquet se réorganise : à Lyon gautier+conquet aup prend le relais avec l’association complémentaire de Matthieu Lanher. À Paris, Stéphane Conquet développe Puma.

En 2025, nouvelle évolution avec l’intégration de Remi Avril : l’atelier s’appelle désormais atelier aup.

En réalité, le hasard n’est pour rien dans cette volonté constructive de fédérer les énergies et les compétences au sein d’une structure commune. Les associés voient dans cette association de parcours l’opportunité de cumuler les maîtrises : architecturale, urbaine, formelle, fonctionnelle, technique, économique… Au final, la maîtrise globale… de la « maîtrise d’œuvre ».

Un creuset culturel et technique

Chacun des associés, avec son tempérament, son propre système de valeur, est capable de converger vers un projet commun. Pour tous, ces formations et ces pratiques sont une source d’enrichissement mutuel qui vient nourrir les échanges et les discussions.

Car l’atelier aup, c’est d’abord cette culture partagée qui génère un véritable esprit d’entreprise. Cette culture commune est née d’une véritable volonté portée par tous les associés et d’un objectif : échanger, former, apprendre, partager et créer une culture commune. Stimulation permanente et synergie constructive, dans tous les sens du terme.

Désireux de ne pas se cantonner à la construction de bâtiments ou d’équipements, l’atelier travaille sur des espaces publics et sur des projets urbains ou encore des projets liés aux mobilités actives.

Un projet est un tout, autour duquel se fédèrent les différentes disciplines nécessaires à son élaboration. Soucieux de développer une architecture au service des usagers, l’atelier adopte une attitude de généraliste. L’espace est appréhendé dans sa globalité : territoire, enjeux, usage, fonction, forme. Et travailler dans une démarche de co-construction, avec les utilisateurs et les habitants.

Les associés ont ainsi façonné (partagé) un langage commun. Partager entre les associés, partager avec l’atelier au complet, réunir les conditions d’un « bon » partage avec le maître d’ouvrage, les bureaux d’études, les entreprises, les futurs gestionnaires, garantir la meilleure appropriation sociale des projets réalisés avec les usagers et les riverains… pour s’ouvrir, ensemble toujours, à d’autres projets.

Dimension artisanale et démarche globale

Avec près de 25 personnes dont cinq associés, l’équipe forme une puissance de travail et de production vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études et des entreprises. Étant ainsi en mesure de peser à armes égales dans le débat et l’acte de faire, atelier aup revendique toutes les phases du projet, quel que soit le programme.

Si la taille est un moyen, l’atelier n’entend pas moins garder sa dimension artisanale : des artisans de la globalité.

Ainsi, le travail sur maquette est un outil essentiel de la conception, à toutes les phases du projet, qui renvoie aux notions d’expérimentation, de prototype, de réversibilité de tout ou partie du projet. Car aujourd’hui, la modélisation informatique ne suffit pas : le travail sur maquette constitue, en soi, un véritable espace d’échanges et de réflexions internes qui permet de tester l’insertion dans un site, d’affiner les proportions, la forme, les prospects, la volumétrie.

En montrant l’essentiel, l’objet physique sert également d’outil de communication auprès des acteurs du projet urbain ou architectural. En phase de mise au point et de réalisation, elle permet de se rapprocher des entrepreneurs, renvoyant à l’idée de compagnonnage et de croisement des cultures.

Approche linéaire du projet

À chaque projet, un questionnement systématique de toutes les implications urbaines, une analyse complète du site et du « déjà-là », des échanges, du recul, avec la volonté d’épurer, pour ne pas perdre de vue l’idée essentielle : ce serait quoi, bien construire ici ?

Se considérant volontiers comme « producteur » plutôt que « auteur », l’atelier refuse l’arrogance d’une architecture spectaculaire. Au bavardage formel et tapageur, il préfère cultiver la justesse constructive et la simplicité formelle. La présence et l’usage plutôt que l’apparence.

La réalité est là, dans des projets sobres et rigoureux où l’architecture affiche une clarté structurelle, une disposition rationnelle des fonctions, une vérité des matériaux, une économie de la matière, un dessin soigné des détails, une précision des assemblages…

Alors, ce serait quoi, bien construire ? Privilégier le confort d’usage ? Optimiser la matière ? S’adapter à un contexte géographique, social et économique ? Être en cohérence avec le programme ? Trouver l’équation juste entre économie et construction ?

Comme tout ce qui est compliqué à faire, la réponse, simple, sera empruntée à Álvaro Siza : « imaginer l’évidence ».